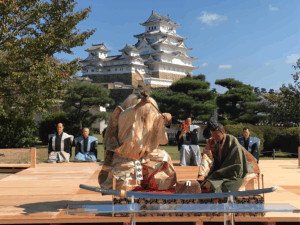

三木家公開15周年記念として三木家では初めての能楽を開催します。

ご案内役は伝統文化の守り人「姫路藩御用能楽師」の江崎欽次朗氏、「仕手」の笠田祐樹氏、「小鼓」の久田杏海氏をお迎えして「能楽」=「楽しい」を知っていただこうと企画しました。

ご案内役の江崎氏は、2才半から稽古を始め、7才で初舞台を踏まれました。そんな彼も一度は中学生になった頃には能から離れ、教師を志して大学に進学。でも20歳の時、やはり家を継ぐべきであると決意し今に至るそうです。

能の解説マンガの制作、学校での能楽子ども教室の開催など能の魅力を幅広く伝える活動に地域の人々と一緒に積極的に取り組まれておられます。「能楽って何?」の初めての方にも江崎氏の楽しくて分かりやすいトークマジックで能楽の魅力や裏話、知っているだけで得した気分になれる時間です。

次に能楽を見たときに「あっ、あの時の話だ」とワクワクすることでしょう。沢山の方のお越しをお待ちしています。

- 会場 林田大庄屋旧三木家住宅

- 開催日 令和7年10月12日(日)

- 午前の部 10:30~12:00

- 午後の部 13:30~15:00

- 定員 各回80名(先着順受付)

- 参加費 無料(別途三木家入館料が必要)

江崎 欽次朗

福王流 脇方 能楽師 重要無形文化財保持者

昭和48年生まれ。

伝統を守りつつ、新しい試みで能楽の未来を次世代に伝えようとしている伝統文化の守り人。

現在開催中の大阪万博の大屋根リングの前でも、他の団体と共に能楽を披露している。

笠田 祐樹

観世流 仕手方 能楽師。

平成2年生まれ。

仕手方とは主役です。私もまったく知りませんでしたが、仕手方の能楽師の家柄に生まれたら仕手方のみ、脇方の能楽家柄の場合は脇方のみしかできないそうです。そうやって室町時代から受け継いできて今に続いているのです。

経歴

- 1990年9月 神戸に生まれる

- 1992年11月 素謡『隅田川』初舞台

- 1993年1月 能『鞍馬天狗』初能

- 2001年11月 能『花月』初シテ(主役)

- 2002年9月 能『望月』にて子方卒業

- 2005年11月 能『菊慈童』面掛け

- 2013年3月 関西学院大学社会学部 卒業

- 同年4月1日 上田貴弘師のもとへ住み込み書生として入門

- 2022年6月 独立

- 2023年9月17日 笠田祐樹之会 独立披露能を主宰

久田 杏海

大倉流 小鼓方 能楽師。

平成13年生まれ。

ステージをこなしながら、能の魅力を実際に体験する番組で小鼓のレクチャーなど広く活動されておられる若手能楽師。

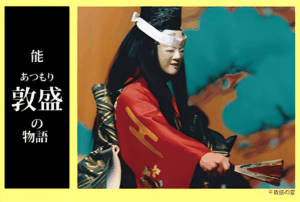

能 敦盛の物語

敦盛の話の舞台は源平合戦の激戦地「神戸市須磨区一ノ谷(いちのたに)」です。史実を元に書かれた物語で、一ノ谷一帯には、敦盛が討たれたとされる「敦盛塚」や合戦の様子を忍ぶ史跡などが点在しています。中学校の古文の教科書にも登場します。

-あらすじ-

元暦元年(1184)、源氏の武将、熊谷次郎直実(くまがいのじろうなおざね)は、一の谷の合戦で年端も行かない平敦盛(たいらのあつもり・17歳)(平清盛の甥)を討ち取るも、あまりの痛ましさに無常を感じ、出家し蓮生(れんしょう・れんせい)と名乗ります。

敦盛の菩提を弔うために一の谷を訪れた蓮生が回想にふけっていると、笛の音が聴こえ草を刈る男たち(敦盛の霊)が現れます。

蓮生が、話しかけると、中のひとりが笛にまつわる話をします。

蓮生が不審に思うと、男は、「自分は敦盛に縁のある者で、十念(じゅうねん)〔「南無阿弥陀仏」と十回唱えること〕を授けて欲しい」と話します。

蓮生が経をあげると、男は、敦盛の化身であることをほのめかして姿を消します。

その晩、蓮生が敦盛の菩提を弔っていると、その霊が往時の姿で現れます。敦盛は、自分を弔う蓮生は、以前は敵でも今は真の友であると喜び、懺悔の物語を始めます。寿永二年〔1183年〕の秋の都落ち、須磨の浦での侘び住まい、平家一門の衰勢を語り、最期を迎える前夜の陣内での酒宴のさまを想起して舞を舞います。そして、一の谷で、舟に乗ろうと波打際まで進んだところで、熊谷次郎直実に呼び止められて一騎打ちとなり、討たれた戦いの場面を見せ、今では敵ではなく、法の友である蓮生に回向を頼んで去っていきます。

能は、幽霊や精霊が登場する物語を扱った演劇形式で、特に「夢幻能」と呼ばれる形式が多く見られ、幽霊が主人公となる場合や、幽霊が土地の伝説や過去を語る物語が多い。