今年も林田ひな祭りを開催します。ご寄贈いただいた七段飾りなど展示します。

どれも我が子のことを思い、お雛様へ思いを託し、家の中で飾って過ごしていたことでしょう。そんな思いに触れていただければと思います。

- 開催期間:令和8年2月13日(金)~3月16日(月)

- 三木家公開日:金・土・日・月・祝

- 三木家公開時間:10:00~16:00(入館は15:30まで)

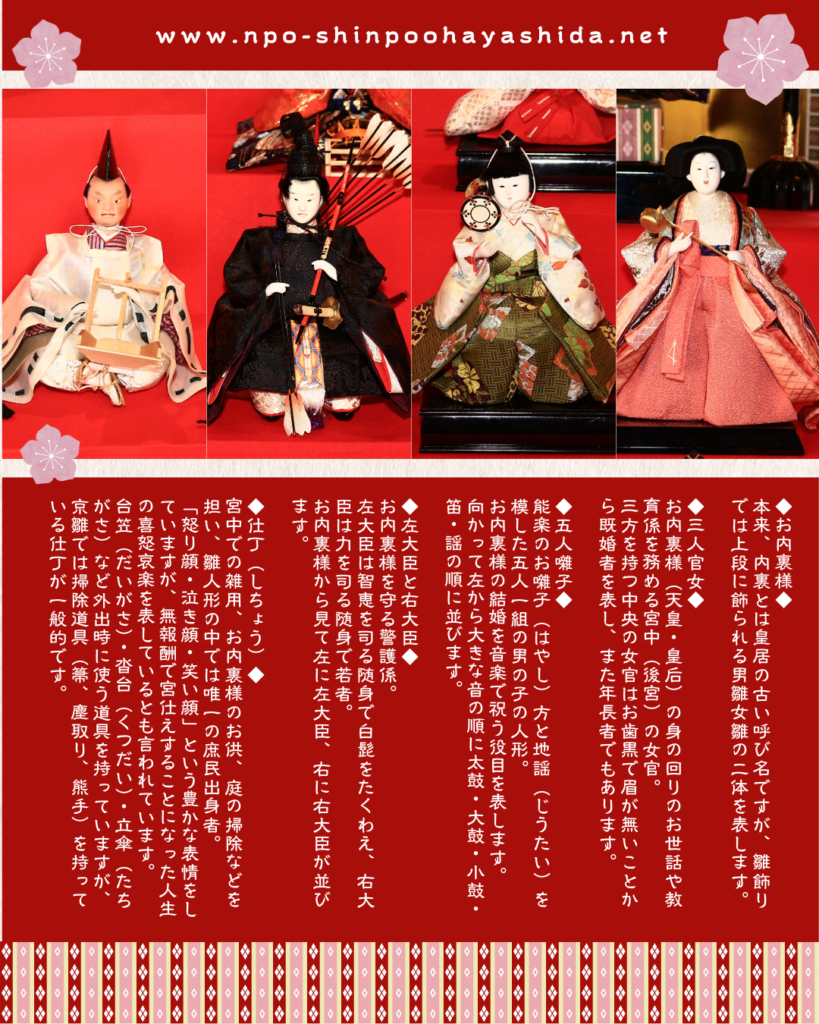

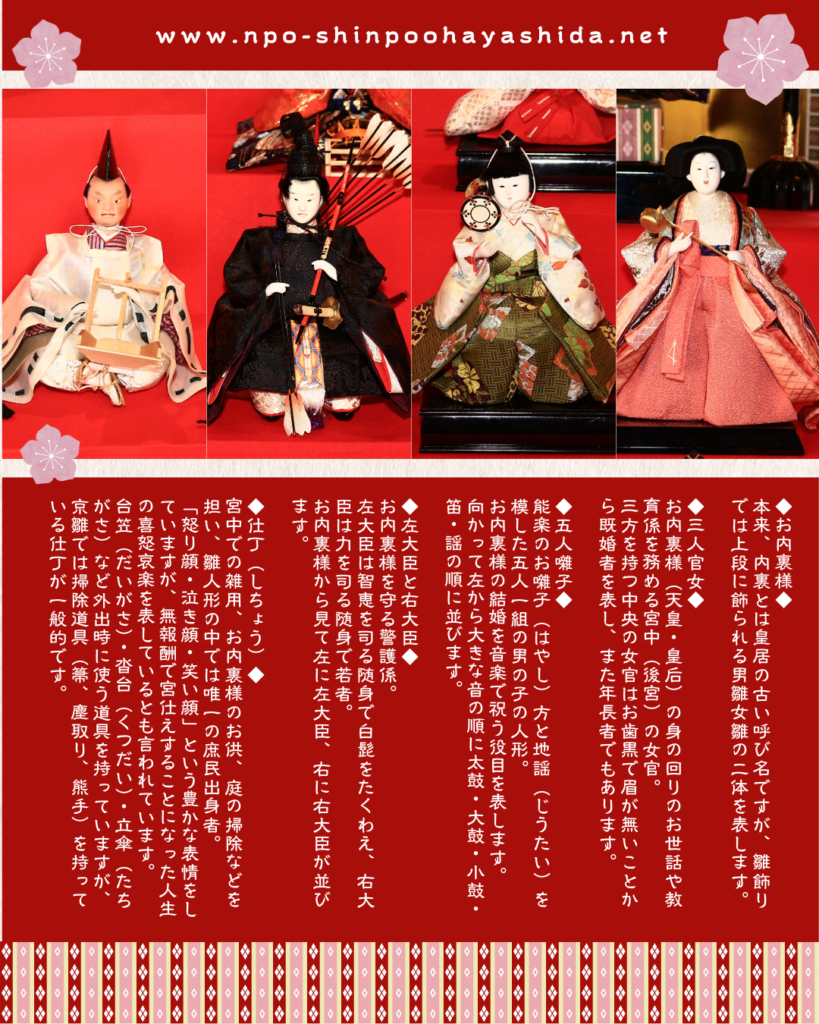

お雛様 右と左どっちがどっち?

お雛様を飾る時期になると、よく尋ねられるのが雛人形の並べ方です。

日本では、古くは向かって右側が上席とされ『男雛は向かって右、女雛は向かって左』でした。

それは、御所の天皇がお座りになる玉座の間に最初に日が差すのが右席だからとか、陰陽説ではないかなど色々な説があります。

それが、明治となり西洋文化を取り入れるようになっていき、大正天皇の即位の礼の時に西洋文化と同じ並びとなる予定でしたが、皇后がご懐妊中で天皇おひとりで臨まれました。

その後、昭和天皇の『即位の礼』の時、向かって左側を上席とする西洋式にならい、向かって左に天皇、向かって右に皇后が立たれたことで、以降のお雛様は並びを変えたといわれています。

しかしながら京都では、古くからの伝統を重んじ『京雛』として昔ながらの配置が用いられています。

今回展示しているお雛様は、向かって左に男雛、向かって右に女雛を並べていますが、京雛(仕丁の持ち物が掃除道具)については昔通りの並べ方をしています。

平安時代の紙雛から始まり、江戸時代に入り雛人形を飾って健康と幸せを願う年中行事として定着したひな祭り。どうぞ会いに来ていただければ嬉しいです。

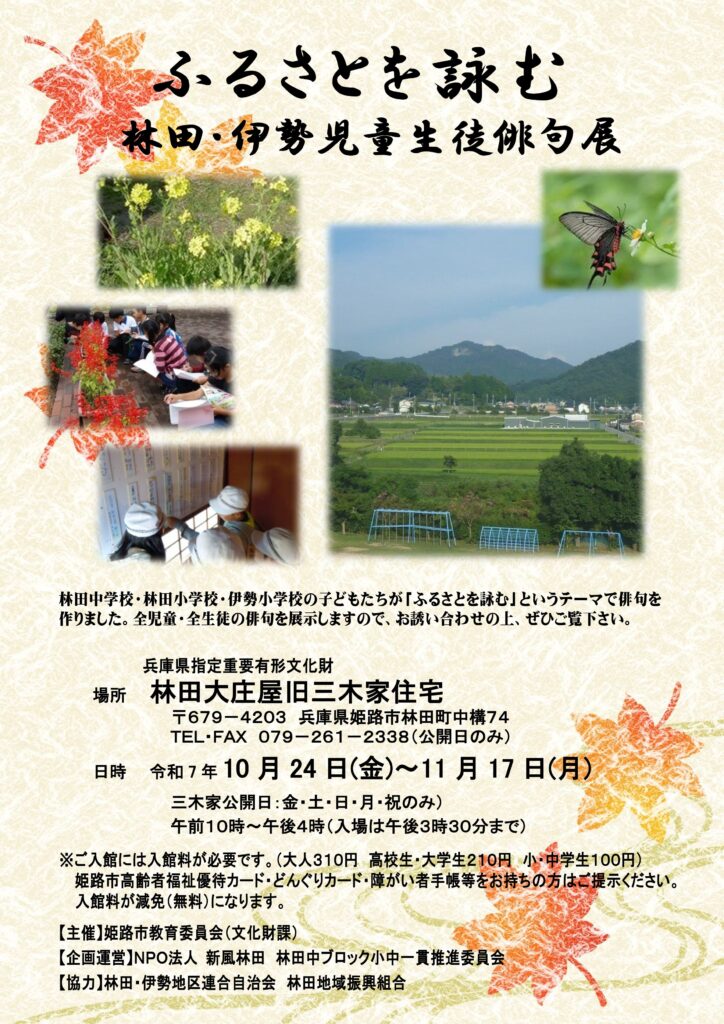

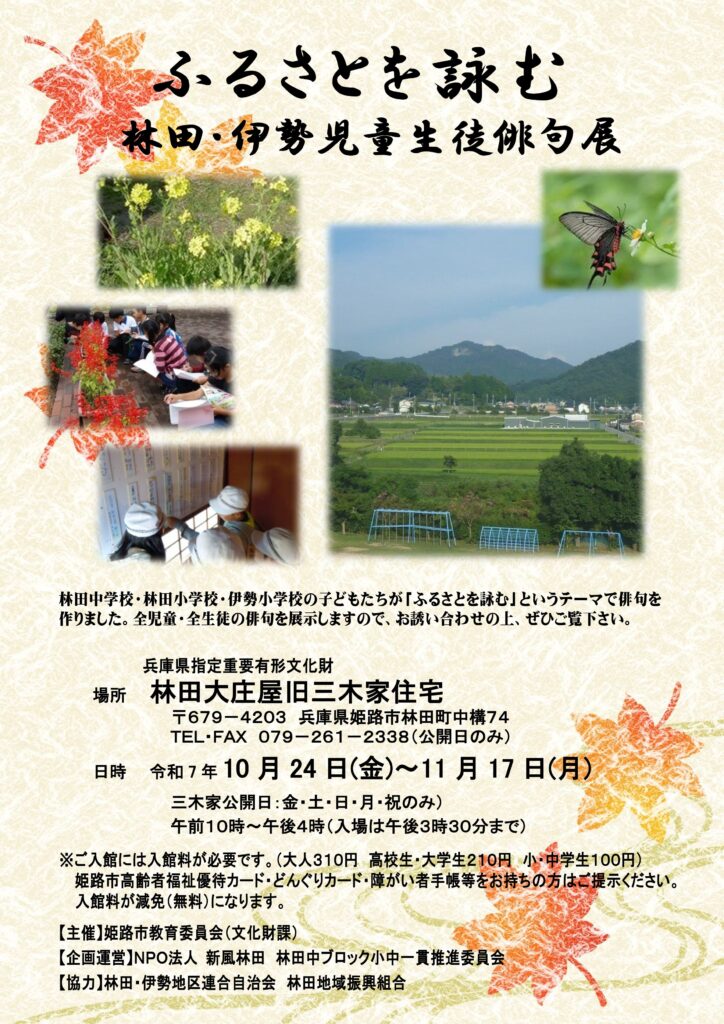

林田では、小学校・中学校を通して子どもたちの心の教育に俳句を活かし取り組んでいます。自分の目の前にあるものをよく観察し、自分の中で理解し、それを表す言葉を選んで表現することはなかなか難しいものです。

自分の想いをぶつけ、心を見つめて、その心を文字に表すことは客観的に自分を見つめ直すいい機会になっているのかも知れません。

そんな児童・生徒の俳句を地元にある文化財『林田大庄屋旧三木家住宅』を会場に展示します。『ふるさと』を通し、子どもたちが何を感じ何を思っているか感じていただければと思います。

子どもたちの心をいつもとは違った面から知っていただくよい機会の場となることと思います。また、ご家族の会話のきっかけになればと思っています。たくさんの方のお越しをお待ちしています。

会場 林田大庄屋旧三木家住宅 主屋・内蔵

開催期間 令和7年10月24日(金)~令和7年11月17日(月)

公開日 金・土・日・月・祝

公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

入館料 一般310円 高大210円 小中100円

姫路市高齢者優待カード・どんぐりカード・障がい者手帳等お持ちの方はご提示下さい。入館料が減免(無料)となります。

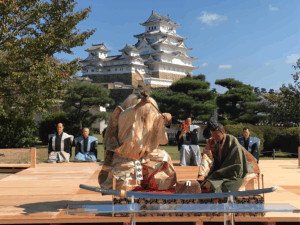

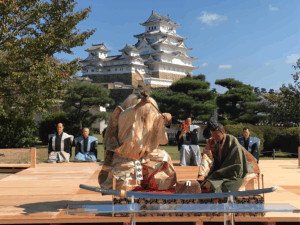

三木家公開15周年記念として三木家では初めての能楽を開催します。

ご案内役は伝統文化の守り人「姫路藩御用能楽師」の江崎欽次朗氏、「仕手」の笠田祐樹氏、「小鼓」の久田杏海氏をお迎えして「能楽」=「楽しい」を知っていただこうと企画しました。

ご案内役の江崎氏は、2才半から稽古を始め、7才で初舞台を踏まれました。そんな彼も一度は中学生になった頃には能から離れ、教師を志して大学に進学。でも20歳の時、やはり家を継ぐべきであると決意し今に至るそうです。

能の解説マンガの制作、学校での能楽子ども教室の開催など能の魅力を幅広く伝える活動に地域の人々と一緒に積極的に取り組まれておられます。「能楽って何?」の初めての方にも江崎氏の楽しくて分かりやすいトークマジックで能楽の魅力や裏話、知っているだけで得した気分になれる時間です。

次に能楽を見たときに「あっ、あの時の話だ」とワクワクすることでしょう。沢山の方のお越しをお待ちしています。

- 会場 林田大庄屋旧三木家住宅

- 開催日 令和7年10月12日(日)

- 午前の部 10:30~12:00

- 午後の部 13:30~15:00

- 定員 各回80名(先着順受付)

- 参加費 無料(別途三木家入館料が必要)

江崎 欽次朗

福王流 脇方 能楽師 重要無形文化財保持者

昭和48年生まれ。

伝統を守りつつ、新しい試みで能楽の未来を次世代に伝えようとしている伝統文化の守り人。

現在開催中の大阪万博の大屋根リングの前でも、他の団体と共に能楽を披露している。

江崎欽次朗氏Instagramはこちらから

笠田 祐樹

観世流 仕手方 能楽師。

平成2年生まれ。

仕手方とは主役です。私もまったく知りませんでしたが、仕手方の能楽師の家柄に生まれたら仕手方のみ、脇方の能楽家柄の場合は脇方のみしかできないそうです。そうやって室町時代から受け継いできて今に続いているのです。

経歴

- 1990年9月 神戸に生まれる

- 1992年11月 素謡『隅田川』初舞台

- 1993年1月 能『鞍馬天狗』初能

- 2001年11月 能『花月』初シテ(主役)

- 2002年9月 能『望月』にて子方卒業

- 2005年11月 能『菊慈童』面掛け

- 2013年3月 関西学院大学社会学部 卒業

- 同年4月1日 上田貴弘師のもとへ住み込み書生として入門

- 2022年6月 独立

- 2023年9月17日 笠田祐樹之会 独立披露能を主宰

笠田 祐樹氏Webサイトはこちらから

久田 杏海

大倉流 小鼓方 能楽師。

平成13年生まれ。

ステージをこなしながら、能の魅力を実際に体験する番組で小鼓のレクチャーなど広く活動されておられる若手能楽師。

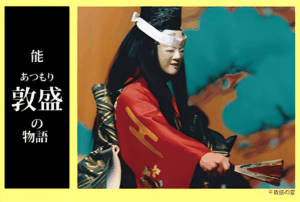

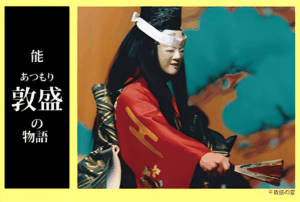

能 敦盛の物語

敦盛の話の舞台は源平合戦の激戦地「神戸市須磨区一ノ谷(いちのたに)」です。史実を元に書かれた物語で、一ノ谷一帯には、敦盛が討たれたとされる「敦盛塚」や合戦の様子を忍ぶ史跡などが点在しています。中学校の古文の教科書にも登場します。

-あらすじ-

元暦元年(1184)、源氏の武将、熊谷次郎直実(くまがいのじろうなおざね)は、一の谷の合戦で年端も行かない平敦盛(たいらのあつもり・17歳)(平清盛の甥)を討ち取るも、あまりの痛ましさに無常を感じ、出家し蓮生(れんしょう・れんせい)と名乗ります。

敦盛の菩提を弔うために一の谷を訪れた蓮生が回想にふけっていると、笛の音が聴こえ草を刈る男たち(敦盛の霊)が現れます。

蓮生が、話しかけると、中のひとりが笛にまつわる話をします。

蓮生が不審に思うと、男は、「自分は敦盛に縁のある者で、十念(じゅうねん)〔「南無阿弥陀仏」と十回唱えること〕を授けて欲しい」と話します。

蓮生が経をあげると、男は、敦盛の化身であることをほのめかして姿を消します。

その晩、蓮生が敦盛の菩提を弔っていると、その霊が往時の姿で現れます。敦盛は、自分を弔う蓮生は、以前は敵でも今は真の友であると喜び、懺悔の物語を始めます。寿永二年〔1183年〕の秋の都落ち、須磨の浦での侘び住まい、平家一門の衰勢を語り、最期を迎える前夜の陣内での酒宴のさまを想起して舞を舞います。そして、一の谷で、舟に乗ろうと波打際まで進んだところで、熊谷次郎直実に呼び止められて一騎打ちとなり、討たれた戦いの場面を見せ、今では敵ではなく、法の友である蓮生に回向を頼んで去っていきます。

能は、幽霊や精霊が登場する物語を扱った演劇形式で、特に「夢幻能」と呼ばれる形式が多く見られ、幽霊が主人公となる場合や、幽霊が土地の伝説や過去を語る物語が多い。

三木家公開15周年記念の特別企画として、渡辺うめ農民人形展「あぜみちの詩(うた)」を開催します。

昭和19年、戦争がひどくなり夫の郷里、兵庫県八鹿町に移り、それ以降但馬の地でうめさんが目にしてきた手作業時代の農村に生きた人々のことを忘れてはすまないという思いで作り続けてきた人形約200点のうち、施設や個人に贈られた人形や作品を約25点、またうめさんに関わる資料を展示します。

但馬の土に生きた人々の暮らしをリアルに再現したうめさんが作られた人形は、想像して作られたものではなく、うめさんの周りで生活していた村のおじいさん、おばあさん、こども達だから見る者の心を捉え、また会いたいと感じ、同じ時を過ごして来た方々には自分の人生と重なるのだと思います。

また、人形に添えられた細やかな農道具も全てうめさんが作っています。実際の道具のサイズを測り、1つ1つの部品を縮尺通りに作っているからこそ、その時代の農民の暮らしが見えてくるのだと思います。

うめさんが作られた人形のほんの一部の展示となりますが、どうぞ会いに来てください。お待ちしています。

開催期間 令和7年9月26日(金)~令和7年10月20日(月)

公開日 金・土・日・月・祝

公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

入館料 一般310円・高大210円・小中100円

姫路市高齢者優待カード・どんぐりカード・障がい者手帳等ご利用可能

渡辺うめ農民人形展開催記念トーク

「 心のふるさと ーうめさんが残したかったものー 」

開催日 令和7年9月26日

開催時間 11:00~12:00

会場 林田大庄屋旧三木家住宅

講師 石野 眞菜さん(渡辺うめさんのご長女)

吉田 ふみゑさん(渡辺うめ人形友の会代表)

※参加費無料(別途入館料必要)

林田大庄屋旧三木家住宅は、平成22年7月1日に公開記念式典を挙行し、翌日7月2日より一般公開が始まリました。

多くの方に姫路三木家を知っていただこうと地域の方々の協力をいただきながら様々なイベントを行なってきました。これまで多くの方に支えていただき、お陰様で公開15周年を迎えることができました。

しかしながら、ここ数年の異常とも言える夏の暑さの中での記念イベントは危険と考え、林田大庄屋旧三木家住宅公開15周年記念イベントの時期を秋に行なうこととしました。

例年多くの方にご参加いただく「三木家観月会 月あかりコンサート」を皮切りに、「渡辺うめ農民人形展 あぜみちの詩(うた)」、姫路藩御用能楽師 江崎欽次朗さんをお迎えして『能 敦盛(あつもり)の物語』を中心に楽しい能楽トーク「能楽」ちょい学びを開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

2025三木家観月会-月あかりコンサート-

初秋の月明かりの中、重厚な茅葺きの日本家屋“林田大庄屋旧三木家住宅”を会場に「三木家観月会」を開催します。

月あかりコンサートでは、主屋入口前の中庭にステージを設置。

「清水西谷」〈絃楽ユニット〉の清水泰明さん・西谷牧人さんをお迎えして、いつもとはひと味違うコンサートを開催します。幻想的な月あかりと弦の織りなす音の調べ、江戸時代の建物「三木家」を舞台背景とした月あかりコンサートと、庭園での時の流れとともに変わる手作り灯りをお楽しみください。行灯や陶製の灯りにきっと心和む一時を満喫していただけることと思います。

- 会場 林田大庄屋旧三木家住宅

- 開催日時 令和7年9月23日(火・祝)17:30~20:00

- 開門時間 17:30

- 公演時間 18:00~19:00

- 閉門時間 20:00

- 参加料 無料(別途三木家入館料が必要です。)

- 三木家入館料 一般310円・高大210円・小中100円

姫路市高齢者福祉優待カード・どんぐりカード・障がい者手帳等ご利用可能(入館料減免)

- 観月会準備中(14:00~16:00)の間もご見学いただけます。

- 16:00~17:30の間は一旦閉門させていただきます。ご了承ください。

- 夜間イベントのため、主屋周辺の見学のみとなっております。

- 雨天の場合は、主屋内にて開催となります。

- 事前予約不要

ちらしの印刷はこちらから(PDF)

【表面はこちらから】【裏面はこちらから】

月あかりコンサート

公開15周年となる今年は、特別企画。「清水西谷(しみずにしや)」〈絃楽ユニット〉のお二人が奏でるいつもとはひと味違う生のステージを間近に感じて頂きながら、三木家ならではの観月会の一時をお過ごしください。

プロフィールを見ていただきますとお分かりになるように、清水泰明さんは姫路市林田町ご出身。ぜひ三木家の観月会にとご出演依頼をしたところ快くお引き受けくださいました。東京から西谷さんとともに駆けつけてくださいます。どうぞお楽しみに。

公演時間 18:00~19:00

会場 中庭

清水西谷

東京交響楽団首席ヴァイオリン奏者の清水泰明と、元・首席チェロ奏者の西谷牧人により結成された新しい形の弦楽ユニット。

「自分たちの作った音楽を自分たちだけの手で」をモットーに、全曲オリジナル&2人だけの手によって多重録音で制作されたCD 「KODO 」で2015 年にデビュー。

高橋真梨子、Cocco 、手嶌葵、シャンティなどのアレンジやサポートも行うなど精力的に活動をしている。

2022年、セカンドアルバム「TRIO」をリリース。自作自演ユニットとして、更に進化を続ける。

清水西谷のホームページはこちらから

ヴァイオリン 清水 泰明(しみず やすあき)

姫路市林田町出身。

国立音楽大学ヴァイオリン科を首席卒業。

卒業時に「矢田部賞」受賞。

コンポーザー・プロデューサー、アレンジャー、ヴァイオリン奏者として、小柳ゆき「remain〜心の鍵」をはじめ、岡本真夜など多くのアーチストの楽曲に参加。

作編曲はもとより、ピアノ、ヴァイオリン、ビオラなど、収録のほとんどの楽器を担当、自作自演の音楽製作をしている。

また、ヴァイオリン奏者として、河口恭吾氏のシングルCD「桜」において作曲家・ピアニストの故・深町純氏とのデュオバージョン制作など、有名ミュージシャンとのセッション・レコーディグ参加。

2010 年には、ミューザ川崎シンフォニーホールで上演された「ランチ&ナイトコンサート」 において、ヴァイオリニスト高木和弘氏脚本による音楽劇「もみの木~O tannenbaum~」 の音楽制作を担当。

現在、東京交響楽団 第2ヴァイオリン首席奏者。

チェロ 西谷 牧人(にしや まきと)

奈良県出身。

東京藝術大学及び大学院を

修了後、インディアナ大学にて

研鑽を積む。

河野文昭、菊地知也、堤剛、ヤーノシュ・シュタルケルに師事。

2005年帰国し、佐渡裕氏率いる兵庫芸術文化センター管弦楽団創設メンバーとして在籍(〜2008年)。

大谷康子弦楽四重奏団、小松亮太タンゴ楽団、霧島国際音楽祭、硬派弦楽アンサンブル「石田組」、東京グランドソロイスツ、テレビ朝日「題名のない音楽会」などに出演、多岐にわたる演奏活動を行なっている。

2013年度青山音楽賞受賞。

2008〜2016年東京藝術大学非常勤講師、2008〜2019年まで東京交響楽団首席チェロ奏者を務める。

2022年6月ソロアルバム「STORY」、2023年ハルカストリングス「風の中の夢」をリリース。

2024年より愛知県立芸術大学准教授、及び兵庫芸術文化センター管弦楽団ミュージックアドヴァイザー。

曲目

※都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。

手作り灯り

三木家の庭園では陶製の灯りが足元を照らし、時間を追うごとに灯りの変化を楽しむことができます。

また、主屋の中では手作りの柔らかな行灯の灯りが三木家の建物だけでなく、心をも照らしてくれます。

辺りが暗くなるころには虫の音も聞こえ、月あかりと手作りの灯りとのコラボレーション、里の秋を満喫してください。

林田七夕祭り

昔ながらの行事を開催している林田大庄屋旧三木家住宅。7月7日は七夕、五節句のうちの1つです。

五節句とは、

「1月7日 人日(じんじつ)の節句」

「3月3日 上巳(じょうし)の節句」

「5月5日 端午(たんご)の節句」

「7月7日 七夕(しっせき)の節句」

「9月9日 重陽(ちょうよう)の節句」

です。

中国の陰陽説において奇数は陽・偶数は陰とされ、奇数が重なる日は良い日なのですが、良すぎて災いが起こるのを払う厄除けやお祓いが行われ、それが日本の農耕を行う風習と合わさり節句として定着しました。

七夕とは、棚をつけた機織り機のことで、中国の牽牛星(けんぎゅう、彦星のこと)と織女星(おりひめ)が一年に一度近づくことから生まれた伝説の星祭りと、七夕ではたを織る棚機女(たなばたつめ)に技術の上達を願う日本古来の風習が結びついてできたものだそうです。

今年は、彦星と織女星は逢えるでしょうか

三木家の軒先や厩の前などに七夕飾りなどを施します。また、林田っ子が小さな手で頑張って絵を描いたり、シールを貼って作り上げた風鈴を主屋や長屋門入口に飾ります。厩の前の笹には皆様の願い事を短冊に書いて飾ることができます。ぜひ一緒にご参加くださいね。

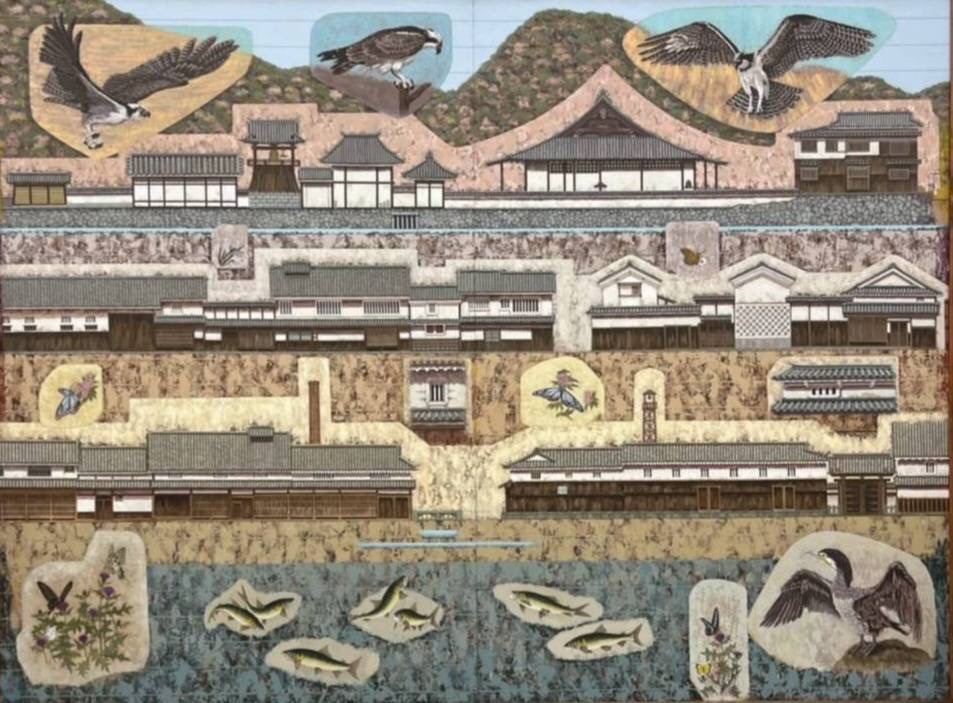

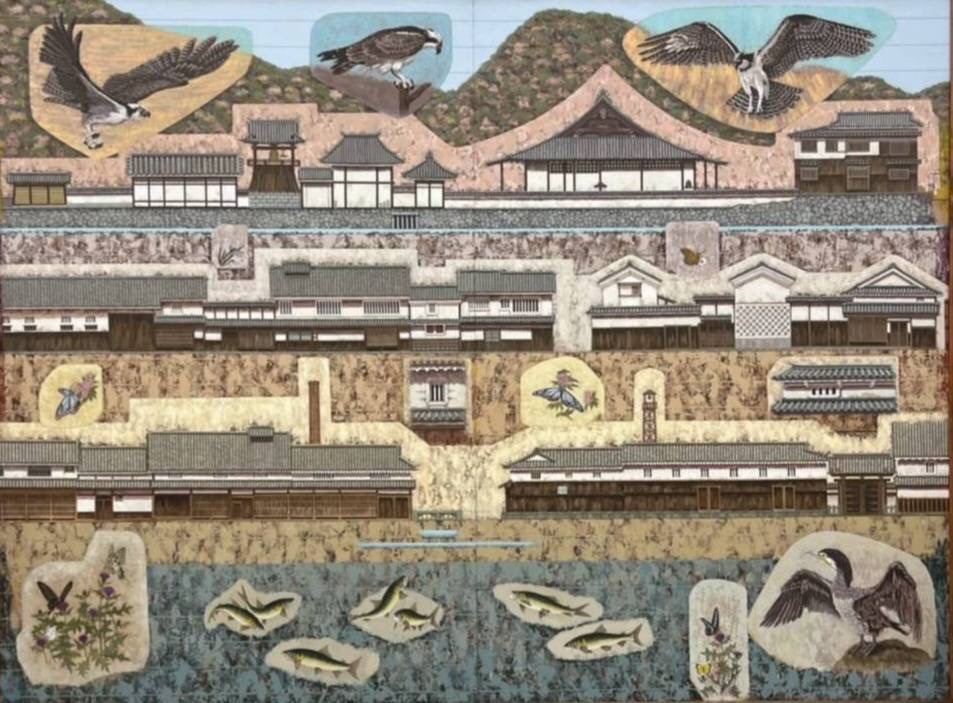

横田京悟油彩画展 ~ふるさとの町並みと虫たちの世界展~

過ぎ行く時の記憶 200号

森の中の和平交渉 100号

たつの市在住の横田京悟さんの油彩画展を三木家で開催します。

龍野の町並みや虫たちの世界を油彩画で表現されておられる横田さんの素晴らしい作品ばかりです。

油彩画の持つ鮮やかな発色、細部の表現、重厚な質感、透明感のあるグラデーションは、実際に見ないことには分かりません。どうぞお越しください。お待ちしています。

作者 横田京悟さんの一言

生まれ育ったふるさとへの愛情と懐かしさを表現できれば…、との思いで40年間描き続けてきました。

また、子どもたちが自然に触れ親しむことの大切さを感じ、絵本「にらめっこしましょ むっしっし」シリーズ4冊を発刊しました。その虫たちの世界を描いた原画と油彩画で表現した作品を龍野の町並みとともに展示します。

横田京悟さんプロフィール

【経歴】

三軌会会員 審査員、兵庫支部長

日本美術家連盟会員

【受賞】

三軌会賞、三軌会会員優賞

第33回国際平和美術展inユネスコ・パリ本部出展

近代日本美術協会本展新人賞、関西展理事長賞、大阪府知事賞、兵庫県知事賞

林田七夕祭り 同時開催 横田京悟油彩画展 ~ふるさとの町並みと虫たちの世界展~

- 開催日 令和7年6月20日(金)~7月21日(月)

- 公開日 金・土・日・月・祝

- 公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

五節句の一つである『端午の節句』。五節句の『節』とは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。古来中国では、奇数(陽)が重なると良くない事が起こるとされ、それを避けるための行事が行われていたことから、暦の中で奇数の重なる日を取り出して、季節の旬の植物から生命力をもらい邪気を祓うという目的から始まったそうです。

この中国の暦法と、日本の農耕を行う人々の風習が合わさり、定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになったそうです。

この季節ちょうど菖蒲の時期と重なります。強い香りで厄を祓うとされる菖蒲やよもぎを軒に吊るしたり、菖蒲湯に入ることで無病息災を願いました。

時代の流れが、武家社会になるにつれ、「菖蒲」が武を重んじる「尚武」と音が同じであることから、江戸時代以降は男の子の節句とされ、身を守る「鎧・兜」を飾り立身出世を願いお祝いをするようになりました。

季節行事を開催している三木家でも、端午の節句展を開催します。五月人形や兜、勇者が描かれた武者のぼりを展示します。どうぞお越し下さい。

- 開催日 令和7年4月18日(金)~5月12日(月)

- 公開日 金・土・日・月・祝

- 公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

菖蒲で厄払い

5月5日(月・祝)、三木家主屋の入口の軒に菖蒲を飾ります。ぜひご家族で厄払いしてください。

中国では、この時期から雨期に入り病気や災厄が増えることから菖蒲湯に入ったり、場所によれば菖蒲をつけた水で髪を洗うイベントが行われていたようです。ところ変わればですね。

文化財ふれあい企画 お楽しみイベント ミニ縁日開催

5月5日(月・祝)は、こどもの日。 三木家では、文化財ふれあい企画として「こどもに日お楽しみイベントミニ縁日」を開催します。親子で楽しんでください。

小学生以下のお子様にはお菓子のプレゼントもあります。ミニ縁日の参加賞もゲットしてくださいね。

- ミニ縁日開催時間 10:00~12:00

- どんな縁日があるかはお楽しみに🎶

今年も林田ひな祭りを開催します。江戸時代などの古い雛人形ではなく、現代雛となりますが、御殿雛や段飾りのお雛様が並びます。

どれも我が子のことを思い、お雛様へ思いを託し、家の中で飾って過ごしていたことでしょう。そんな思いに触れていただければと思います。

先着300名様にはなりますが、愛らしいひな飴をプレゼント お楽しみに

お楽しみに

- 開催期間:令和7年2月14日(金)~3月17日(月)

- 三木家公開日:金・土・日・月・祝

- 三木家公開時間:10:00~16:00(入館は15:30まで)

- ご来場者様には、愛らしいひな飴をプレゼント

先着300名様限定

先着300名様限定

お雛様 右と左どっちがどっち?

お雛様を飾る時期になると、よく尋ねられるのが雛人形の並べ方です。

日本では、古くは向かって右側が上席とされ『男雛は向かって右、女雛は向かって左』でした。

それは、御所の天皇がお座りになる玉座の間に最初に日が差すのが右席だからとか、陰陽説ではないかなど色々な説があります。

それが、明治となり西洋文化を取り入れるようになっていき、大正天皇の即位の礼の時に西洋文化と同じ並びとなる予定でしたが、皇后がご懐妊中で天皇おひとりで臨まれました。

その後、昭和天皇の『即位の礼』の時、向かって左側を上席とする西洋式にならい、向かって左に天皇、向かって右に皇后が立たれたことで、以降のお雛様は並びを変えたといわれています。

しかしながら京都では、古くからの伝統を重んじ『京雛』として昔ながらの配置が用いられています。

今回展示しているお雛様は、現代風に向かって左に男雛、向かって右に女雛を並べています。

平安時代の紙雛から始まり、江戸時代に入り雛人形を飾って健康と幸せを願う年中行事として定着したひな祭り。どうぞ会いに来ていただければ嬉しいです。

林田では、小学校・中学校を通して子どもたちの心の教育に俳句を活かし取り組んでいます。自分の目の前にあるものをよく観察し、自分の中で理解し、それを表す言葉を選んで表現することはなかなか難しいものです。

自分の想いをぶつけ、心を見つめて、その心を文字に表すことは客観的に自分を見つめ直すいい機会になっているのかも知れません。

そんな児童・生徒の俳句を地元にある文化財『林田大庄屋旧三木家住宅』を会場に展示します。『ふるさと』を通し、子どもたちが何を感じ何を思っているか感じていただければと思います。

子どもたちの心をいつもとは違った面から知っていただくよい機会の場となることと思います。また、ご家族の会話のきっかけになればと思っています。たくさんの方のお越しをお待ちしています。

会場 林田大庄屋旧三木家住宅 主屋・内蔵

開催期間 令和6年10月25日(金)~令和6年11月25日(月)

公開日 金・土・日・月・祝

公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

入館料 一般310円 高大210円 小中100円

姫路市高齢者優待カード・どんぐりカード・障がい者手帳等お持ちの方はご提示下さい。入館料が減免(無料)となります。

尾島恒夫剪画展

林田大庄屋旧三木家住宅の公開が始まってから早14年が経過し、色々な作品展をしてきましたが、今回初めて剪画展を開催します。私も剪画を見るのは初めてです。剪画の一番の特徴である鋭い線や繊細なタッチのナイフで剪った風合いは、チラシや写真ではどうしても分かりにくく伝えきることができません。是非実物を見ていただき剪画が何かを感じていただければと思っています。

作者の尾島恒夫さんは、初めて剪画を見た時に剪画のもつ大胆な中に潜む繊細さ 奥行き 風合い 風情に取り憑かれ剪画を始めたそうです。

日常の中で出会った風景の中に、「なつかしさ」や「暖かさ」を感じ取れるようなものをとこれまで多くの作品を手掛けられ、考古園をはじめ数多くの展示会に出展してこれらました。

そんな貴重な剪画を林田大庄屋旧三木家住宅で展示していただくことになり、この展示会を通じて剪画の面白さが伝わるといいなと思っています。

- 開催期間 令和6年9月27日(金)~10月21日(月)

- 会場 林田大庄屋旧三木家住宅

- 公開日 金・土・日・月・祝

- 公開時間 10:00~16:00(入館は15:30まで)

- 三木家入館料 一般310円 高・大210円 小・中100円

- 姫路市高齢者優待カード・どんぐりカード・障がい者手帳などをお持ちの方は、受付にご提示ください。入館料が減免されます。

- 9月は敬老月間です。9月1日~9月30日の間、西播磨レインボーカードをお持ちの方は、受付にご提示ください。入館料が減免されます。

- 西播磨レインボーカードは西播磨地域に在住の65歳以上の方に配布されるカードです。毎年9月の期間に対象施設(姫路城・龍野歴史文化資料館など)の入館料が減免されます。お問い合わせはお住まいの市役所へお尋ねください。

剪画とは

黒い紙をナイフで切り抜いて、台紙に貼って完成させるアートです。

大胆な鋭い線や柔らかな線を調和させながら下絵とともに黒紙をナイフで切り抜き、それを台紙に貼って、黒を活かしながら色付けなどを施し作品を完成させます。

「言葉では簡単なようですが、いきいきと貼るのが難しいんです」と剪画を始めて19年の尾島さんが話しておられました。

剪画作品

郷土アートギャラリー

姫路市林田町にお住まいの方や林田にご縁のある方の手作り作品展です。例年匠を思わせるような色々な作品が並び、楽しませてくれます。

さて、今年はどんな作品が並ぶのでしょうか?陶芸・リメイク服・絵画・書……、こんな作り方もあるのかといつも勉強になります。どうぞお越しください。

令和5年度作品